はじめに

訪問看護業界は、2040年問題(高齢者人口のピークによる社会保障費の増大や人材不足など)に直面し、その需要は年々高まっています。

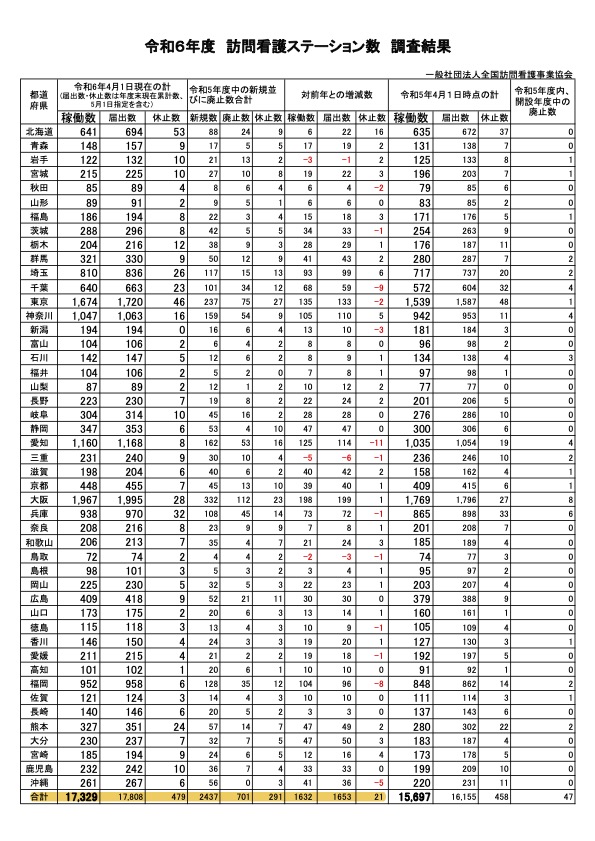

全国訪問看護事業協会が行った令和6年度の調査によると、訪問看護ステーションの数は17,329ヶ所に達し、前年から1,632ヶ所増加しました。しかし、その一方で479ヶ所が休止となっており、廃業率は約2.7%に達しています。

これは決して低い数字ではなく、訪問看護ステーションの運営が決して容易ではないことを示しています。

訪問看護ステーションが廃業に至る要因はさまざまですが、管理者の影響は非常に大きいと言えるでしょう。

なぜなら、管理者は組織の運営を担い、組織の方向性を決定する「キーパーソン」だからです。

参照:令和6年度 訪問看護ステーション数 調査結果 一般社団法人全国訪問看護事業協会

「訪問看護ステーションの管理者の役割とは何か?」

この問いに対して、皆さんはどのような答えを思い浮かべるでしょうか?

管理者としてすでに従事されている方、これから目指される方にとって、この役割を正しく理解することは、訪問看護ステーションの運営成功に直結する重要な要素です。

本コラムでは、私が訪問看護ステーションの管理者として従事した実体験をもとに、管理者の役割や求められる能力について解説していきます。

シリーズとしてお届けしますので、ぜひ継続してお読みいただければ幸いです。

訪問看護マネジメントスクールを運営されているUPDATE様のコラム記事もとても参考になりますので、ぜひご覧ください。

訪問看護におけるマネジメントの役割とは?組織力を高める方法を解説!

指定訪問看護における管理者の役割

厚生労働省から出されている『指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準』では管理者の役割がいくつか明確に規定されています。

- 医師との連携(第十六条)

主治医の指示に基づき、適切な訪問看護を実施するための管理を行う。 - 訪問看護計画書および報告書の作成管理(第十七条)

看護師等による計画書・報告書の作成を指導・管理する。 - 従業者および業務の管理(第二十条)

ステーション従業者の管理と業務実施状況を一元的に把握する。

規定遵守のため、従業者に必要な指揮命令を行う。 - 衛生管理(第二十三条)

看護師等の清潔保持および健康状態を管理する。

設備や備品の衛生的な管理に努める。 - 事業報告(第三十一条)

指定訪問看護事業の内容を厚生労働大臣に報告する。

参照:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 厚生労働省

このように、管理者の役割は、業務の指導・管理、報告、従業者の管理が中心であり、多くの訪問看護ステーションでは、これらの業務は既に日常的に実施されています。

しかし、それでも「運営がうまくいかない」「管理者としての役割を果たせているか不安」という悩みを持つ管理者が多いのはなぜでしょうか?

それは、基準に記載されている内容が管理者の役割のすべてではないからです。

では、管理者の本当の役割とは何なのでしょうか?

私は、ピーター・ドラッカー(Peter Drucker)が提唱しているマネージャーの考え方を大切にしています。

管理者とは、成果をあげる責任者

ピーター・ドラッカーは、現代経営学の父と称される人物であり、マネジメントに関する多くの重要な洞察を提唱しました。

その中で彼は、マネージャーは「成果をあげる責任者」であると述べています。

訪問看護ステーションにおいても、管理者は単なる業務の遂行者ではなく、マネージャーであるべきです。

では、「成果をあげる責任者」として、管理者は具体的に何をすべきなのでしょうか?

成果とは何か?:ドラッカーの視点から見る価値創造の本質

ピーター・ドラッカーが提唱した「成果」という概念は、マネジメントの中心的なテーマの一つです。

彼の理論では、成果を単なる「アウトプット」(行動や努力の直接的な産物)として捉えず、社会や顧客に与える「価値創造の結果」(アウトカム)と定義しました。

この視点は、現代の組織運営においても極めて重要な示唆を与えています。

その中でも今回は二つの考え方を中心に、解説していきます。

1.成果は外部にある

ドラッカーは著書『経営者の条件』の中で、次のように述べています。

「成果とは顧客や社会に対して価値を提供することで生じるものであり、組織内部で完結するものではない。」

引用:経営者の条件 ピーター・ドラッカー

つまり、成果は組織が何を作り出したかではなく、それが顧客や社会にとってどのような価値を生み出したかで評価されるべきだということです。

訪問看護において、成果とは何でしょうか?

- 訪問件数を増やすこと?

- 看護記録を迅速に作成すること?

これらはすべて「アウトプット」です。

本当の成果は、利用者の生活の質(QOL)が向上し、自宅で安心して過ごせるようになることです。

訪問件数を増やしても、利用者の満足度が下がれば意味がありません。

成果を追求するには、「何をどれだけ行ったか」ではなく、「どのような価値を生み出したか」を考える必要があります。

2. 成果は効率ではなく効果性で評価されるべき

ドラッカーのもう一つの重要な主張は、「効率性よりも効果性を優先すべきである」という点です。

効率性と効果性の違い

- 効率性:手段やプロセスをどれだけ無駄なく行うか。

- 効果性:目標や結果がどれだけ正しく設定され、それを達成しているか。

ドラッカーは「まず正しいことを行う(効果性)が、正しいやり方で行う(効率性)よりも重要である」と強調しています。

効率性を追い求めるあまり、顧客や社会に価値をもたらさない活動になってしまわないようにすることが重要です。

これは前項で述べた成果が外部にあることとは捉えず、組織内部の利益の最大化のために効率化に走ってしまう組織があることを示唆しています。

訪問看護事業において、組織内部の利益の最大化のために効率化に走ってしまうと、本来担うべきである社会資源としての役割を見失う可能性があります。

そのため、このドラッカーの考え方は訪問看護事業と親和性が高いと考えています。

ただし、これには注意が必要であり、効率性を求めなくて良いというものではありません。

利用者や社会に対して価値を最大化するための効率性は求めていかなければなりません。

社会的に訪問看護需要が高まる中、限られた担い手で対応している訪問看護の現場では、「業務効率を上げること」と「本当に意味のあるケアを提供すること」のバランスが重要です。

例えば、

- 訪問時間を短縮し、より多くの利用者を訪問できるようにすることは大切ですが、ケアの質が低下しては意味がありません。

- 逆に、1人の利用者に時間をかけすぎると、他の必要な利用者に対応できなくなる可能性があります。

つまり、「効果性を最大化するための効率性」が求められるのです。

効果性が免罪符になってはいけないのです。

成果は効果性で評価をされるが、効果性を生み出すための効率性は必要不可欠なのです。

存在意義と存続する義務

ここまでの話を踏まえると、成果とは訪問看護ステーションの存在意義そのものであることが分かります。

そして、存在意義の話をする際に同時に考えなければいけないのが存続する義務です。

社会から不要と看做されればこの限りではありませんが、存在意義がある以上は、存続する義務も付き纏います。

組織として活動する以上、多くのステークホルダー(顧客・メンバーなど)が存在しますし、活動が存続出来なければ、それらのステークホルダーの期待を裏切ることになります。そのため組織を存続させるために、活動の原資(売上)が必要となり、訪問看護でもそれは例外なく同様です。

- 存在意義:「社会的に必要とされるからこそ、訪問看護ステーションは存在する」

- 存続する義務:「適切な運営を行い、持続可能な形で、存在意義を提供する」

しかしこの順番が逆になり、「存続のために経営を維持しなければならない」と考えてしまうと、本来の目的を見失い、短期的な利益追求に走ってしまう危険があります。そしてそうなると、訪問看護ステーションではマネージャーたる管理者が役割を見失い、運営不全を引き起こしてしまうのです。

本来の目的(=存在意義)を見据えた上で、その価値を維持・発展させるための手段(=存続する義務)を考えることで、成果につながるのです。

最後に

訪問看護ステーションの管理者は、単なる業務の管理者ではなく、「成果をあげる責任者」 です。

今後の訪問看護業界の未来を担う管理者として、「訪問看護が本当に提供すべき価値とは何か?」を問い続けながら、サービス品質の向上と持続可能な組織運営を実現していきましょう。

フッテージでは、訪問看護ステーションの経営支援サービス(フランチャイズ、コンサルティング)を展開しています。

ご用命等あれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。

また、訪問看護見学/訪問看護新人研修/管理業務相談を行う『訪問看護ツアー』を開始しています。

コチラもお気軽にお問い合わせください。

皆さまへの

コメント

Footage訪問看護ステーションで蓄積してきたナレッジを共有し、訪問看護ステーション運営の助けとなりたい。

課題や葛藤を共有しながら一緒に解決していく仲間を増やすことで、地域医療を支える仲間が、誇りや働く意義を持って、訪問看護に専念できる環境を作りたい。